La pocilga de Ricochet

RUY D’ALEIXO

Al G.M. Pepe Cuenca

La noticia del nuevo inquilino en el Palacio del Viento no tardó en recorrer la aldea: «Se trata del Conde Protos Ricochet, potentado de la capital. Le sale el dinero por las orejas y dice que va a necesitar por lo menos a veinte personas para su servicio personal, diez más para la cocina, cinco más para cuidar de los limoneros y los membrillos, dos más para los perros y el lorito, dos más para las basuras y un barbero a tiempo completo». Al conocer la sorprendente noticia, el señor Facundo Cuesta tuvo que esperar unos instantes antes de estar seguro de si podía ya reír confiado, tuvo que esperar unos minutos para saber si ya podía respirar tranquilo, tuvo que esperar una hora para que el pulso le bajara a menos de ciento veinte pulsaciones y el sudor se secara en su frente.

«Averigua por ahí cuando salgas a comprar», pidió a su mujer.

«Todo es verdad» le dijo su mujer al volver, «a ver si te vistes de una vez y sales de casa. Hoy dan empleo del bueno» añadió.

Facundo se vistió, incrédulo, sin sentirse preparado para aquella entrevista de trabajo que llegaba de forma intempestiva. Mandó vestirse también a su hijo el mayor, Lorenzo Cuesta, que contaba con quince años y ya era fuerte y peludo como un oso de alta montaña. Mientras caminaban por las calles estrechas y mientras salían del pueblo por el camino de la ermita de San Clemente, el padre le daba lecciones al hijo sobre cómo comportarse, cómo hablar claro sin intercalar «ehms» y «uhms», cómo evitar rascarse la cabeza y, sobre todo, cómo estar al caso de no dejarse nunca la boca abierta mientras se escuchaba a la otra persona hablar.

Un señor fornido, vestido de frac los hizo pasar a ambos, padre e hijo Cuesta, a un salón de decoración china, sucio, lleno de polvo y con olor a humedad. Las persianas medio bajadas dejaban aquella sala en una penumbra compacta que bañaba de un gris oscuro el rostro de la señora que los entrevistó. «Dado que no hay suficiente gente en la aldea, me temo que les tengo que ofrecer más de un trabajo a cada uno» dijo la señora. «Usted, Facundo, va a formar parte del servicio personal y también de las basuras. El chico va a cuidar de los limoneros y de los perros. Si les parece bien, firmen aquí».

Ambos firmaron, sin leer una sola palabra de aquel contrato que, por otro lado, no pasaba de tres líneas. «Empiezan mañana, a las seis. Pueden trasladarse a vivir a la finca si así lo desean. Mi ayudante les mostrará las instalaciones seguidamente».

Encajaron las manos e hicieron la visita. Las casitas del servicio eran más bien pequeñas y con mobiliario anticuado, pero tenían un patio con jardín y fuente. El señor Cuesta tuvo que frotarse los ojos varias veces, no se lo podía creer. «Ya puedes estar agradecido, hijo mío. Todo esto nos pasa por alguna razón. Toda esta suerte que tenemos no se puede explicar más que por un milagro. La bondad y generosidad de nuestro amo y señor, el Conde Protos Ricochet, es inconcebible. Mañana sin falta debemos ir a darle las gracias.»

El adolescente asintió, aunque no había comprendido nada de lo que le dijo su padre. Estaba contento de poder trabajar con perros. También estaba contento de ver a su padre contento. No era un chico que tuviera sueños más allá de ver los días pasar sin oir demasiado griterío de hombres y animales a su alrededor. La idea de ir a mostrar gratitud a su nuevo dueño no le suponía ningún conflicto interior.

A la mañana siguiente padre e hijo se presentaron, vestidos con sus mejores galas y con una tarta de cerezas envuelta en papel couché, a la puerta de la recepción del palacio.

«¿En qué les puedo ayudar?» preguntó el señor Emilio Salcedo, su vecino, que ahora era portero de la mansión Ricochet.

«Venimos a ver al amo, Emilio. Serán solo cinco minutos.»

«El amo no acepta visitas, Facundo. Está muy ocupado, tiene que gestionar su capital. Dame la tarta y se la doy yo.»

«¿Cómo que no acepta visitas? ¿No es nuestro amo?»

«Ya sabes, Facun, la aristocracia… Prefieren discreción.»

Después de sus desengaños con la Fortuna, el señor Facundo tuvo un momento de duda. ¿Y si todo aquello era una tomadura de pelo? ¿Existía el tal Conde Ricochet? ¿No se estaba metiendo otra vez en la boca del lobo, en una estafa piramidal?

«Bueno, está bien, hazle llegar la tarta y dame boli y papel, que te escribo la nota.»

El señor Emilio arrancó un trozo de papel de libreta cuadriculada y le dio un bolígrafo del Banco Regional al señor Facundo, que con un pulso tembloroso y emocionado escribió: «Sin palabras por su divina generosidad, acepte esta tarta y estas lágrimas como prenda de fidelidad.» Se quedó allí quieto unos momentos, bajo la atenta y atónita mirada de su hijo y el conserje, haciendo una mueca como si le hubiera entrado polvo en los ojos. Estaba provocándose el llanto. Cayeron tres lágrimas tibias con las que firmó aquella nota de agradecimiento, diluyendo incluso parte de la palabra tarta.

«Estás para que te encierren» le dijo Emilio, riendo jovialmente dándole una palmada amistosa en la espalda.

El señor Facundo, complacido, se secó los ojos con su pañuelo y se fue con su hijo a empezar la jornada. Cada uno se dedicó a su labor con ahínco y energía. Al terminar el día celebraron el retorno a una vida de trabajo con una rica cena de tres platos y postres. Al terminar la última cucharada del pudin de chocolate, con la barba todavía sucia, el señor Cuesta dijo a su esposa e hijos:

«Mañana, sin falta, preguntaré qué tal le pareció nuestra tarta al amo. Espero que la disfrutara.»

Luego se fueron todos a dormir tranquilos, después de mucho tiempo de angustia, y soñaron, un tanto febriles, que seguían trabajando en sus nuevos menesteres.

*

Nunca llegó a saber el señor Facundo qué tal le había parecido la tarta al jefe, por la simple razón de que el jefe no tenía tiempo de devolver los mensajes que recibía. Al menos esto es lo que le dijeron al señor Facundo.

«Mientras me aseguréis que ha recibido la tarta y que se la ha comido, yo quedo tranquilo, Emilio» dijo.

«No podemos asegurar nada. El señor Conde es muy especial. No es como la gente normal, ¿entiende? Tampoco en gustos culinarios se asemeja a nosotros. Los chavales de la cocina me cuentan cosas asombrosas. Se ve que el amo come solamente fruta, pero sobre todo que no lleve gusanos ni insectos. Come cosas crudas y lame la sal directamente de la roca. Dicen que también come aire y algunos de los platos que ponen al horno no llevan nada, solo aire que se calienta y el buen Ricochet se relame los labios con aquel presunto cocido. También se cuenta que por su cumpleaños ha pedido un pastel de luz servido encima de un espejo de plata, sin velas ni nada, y un gladio romano del museo provincial para cortar las porciones, si puede ser oxidado mejor.»

«Claro… entiendo…» balbuceó confundido el pobre Facundo, creyendo que aquello era una mera excusa. Sintió que todavía el amo y su equipo no confiaban en él.

Durante muchos días trabajaron él y su hijo Lorenzo junto al resto de asalariados, en la finca de Ricochet, y cuando llegó el final de mes recibieron un sueldo generoso. Pero nunca, ni un solo instante durante aquel primer mes de trabajo, pudieron admirar directamente, ni poner cara, al nuevo señor del Palacio del Viento. Y como no podía ser de otra forma en una persona tan suspicaz y resentida como Facundo Cuesta, se le metió entre ceja y ceja que allí había gato encerrado y que el tal Ricochet no existía.

«Entonces ¿quién nos ha contratado?» le preguntaba la señora Dalila, que hacía limpieza y recados varios.

«¿Qué se yo? ¿La diputación provincial? A lo mejor estos billetes son falsos.»

Pero los billetes eran buenos y el banco los aceptó.

*

«Solo hay una persona entre todos los del servicio que ve al amo cada día un ratito» le contó Emilio una buena mañana, mientras tomaban un café en la cantina de los trabajadores.

«¿Y por qué no me lo habías dicho, diantre?» protestó Facundo, que otra vez se sentía traicionado por su amigo.

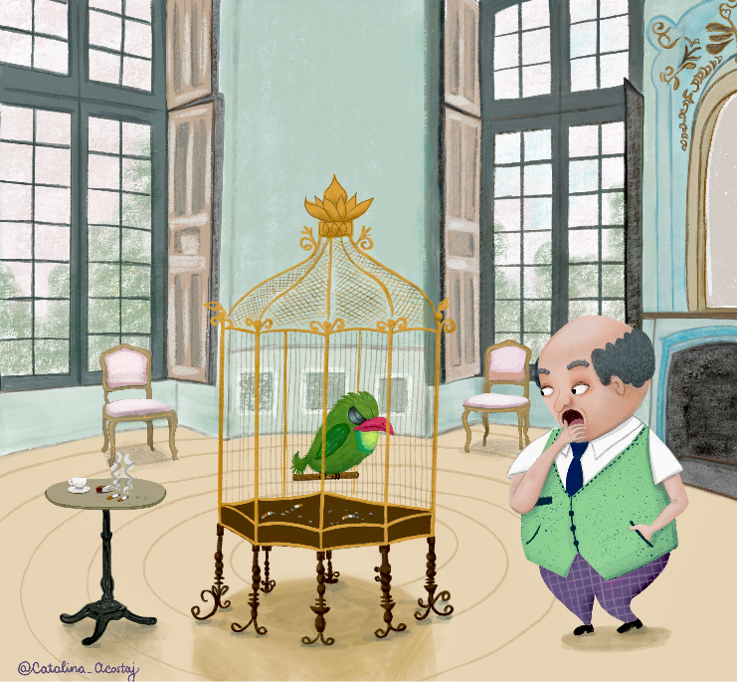

«Tranquilo, lo supe ayer y de casualidad. Estábamos fumando y el Pérez, el primo del Miguelito Corrales, estaba allí furioso, quejándose del loro del amo, que se ve que es ciego y también fuma.»

«¿El loro?»

«Sí señor, el lorito, que sólo tiene un año, se ve que las ha pasado canutas y sabe más que nadie de la vida. Se llama Absalom y el amo se lo encontró en un contenedor de basura orgánica, lo rescató de la miseria y ahora es el loro más rico y más vacilón del país. O uno de los más ricos, vaya» dijo Emilio, que se había acelerado un poco al hablar.

«Y este chaval, el Pérez, ¿dices que lo cuida? ¿Le da comida o sólo conversación?»

«Ambas cosas, y muchas más que el loro pide, porque se ve que es de lo más exigente y tiene bastante mala leche. Al ser ciego, necesita apoyo y compañía, además de entretenimiento. El amo está enamorado de él, se ve que lo consiente demasiado. Algunas veces, durante el día, el amo abandona su asuntos más urgentes y visita a Absalom, para comprobar que se encuentra bien.»

Los ojos de Facundo Cuesta se abrieron como dos lotos blancos al despuntar el alba, lenta y solemnemente.

Rápidamente fue a buscar al joven Pérez y se lo llevó a un jardín de rosas, en privado, al lado de una fuente.

«Me han dicho que has visto al señor Ricochet en persona. ¿Es así?»

El joven Pérez, que apenas podía disimular su orgullo, asintió con un gesto brusco:

«Digamos que sí…»

«¿Y has hablado con él?» indagó Facundo.

«Imposible. Incluso a cinco metros huele a camello muerto. No quiero imaginarme cómo será su aliento…»

«¡No seas grosero, chaval! Por lo que veo el trabajo con el loro no te satisface.»

«Cuando me lo ofrecieron, pensé que simplemente debía darle pienso, pero ahora me encuentro yo enjaulado en este contrato. El loro reclama atención constante y me riñe por todo, no puedo mirar el móvil, no puedo fumar, sólo fuma él. Estoy tan harto de discutir con él que ya no me discuto ni con mi novia.»

«Sí que lo siento, chaval. Pero verás, yo tengo ciertos contactos. ¿Quieres que te busque sustituto?»

El joven Pérez asintió, dibujando una sonrisa esperanzada, y Facundo fue nombrado su sustituto después de haber convencido a los abogados del palacio.

La noche antes de empezar su nueva tarea no pudo dormir. Apuntó en su libreta varios temas para dar conversación al loro Absalom. La emoción de ver a su amo Ricochet en pocas horas lo hacía sudar, jadear y temblar como si estuviera pariendo una montaña.

*

Se le hizo larga a Facundo la primera mañana con aquel loro, impenitente charlatán y fumador de puritos apestosos. El aire de la sala estaba ya viciado por tanto humo y verborrea cuando, de súbito, Facundo olió algo como a podrido. «¿Acaso los pedos de loro son silenciosos?» barruntaba, confundido, cuando se abrió la puerta secundaria de la sala, que parecía pura decoración, y entraron dos guardaespaldas para revisar que todo estaba en orden. Seguidamente entró un hombre flaco, con un paso tirando a artrítico, medio cubierto de harapos grises. Caminaba con la boca medio abierta como si tanteara un territorio nuevo, desconocido y repleto de maravillas. Sus ojos saltones y amarillentos buscaban algo por todos los rincones. Era aquel hombre el que desprendía el hedor pútrido. Era el Conde Ricochet en persona.

Por acto reflejo, Facundo bajó la mirada, tímido, y de repente se encontró que sus ojos estaban mirando fijamente a los pies roñosos y magullados de su amo. Ni un mago habría podido descubrir dónde acababa el deforme pie y dónde comenzaba la mugrienta sandalia.

«¿Cómo va, pequeño?» dijo el Conde.

«Bien, señor…» empezó a responder Facundo, con un susurro tímido y respetuoso, sin esconder una cierta sonrisa de orgullo, pues finalmente podía mantener una conversación con su amo.

«¡Cállese, no habla con usted!» intervino un guardaespaldas.

Naturalmente, el amo hablaba con su lorito. Ambos mantuvieron una conversación breve, cordial, de pocos segundos, y el amo se fue por donde había venido, dejando tras de sí un rastro de fetidez que no desapareció ni a la hora de la comida.

En la cantina Facundo todavía estaba entre rojo de vergüenza y blanco por el mareo. Tenía razón Pérez, aquel olor infernal era una especie de escudo infranqueable. Facundo había visto a gente rica anteriormente, claro que nunca tan sucia, y nunca tan rica. ¿Acaso los más ricos son los que no pierden el tiempo con vanidades? Su amo Ricochet no tenía tiempo para cuidar las apariencias, menos tiempo tenía aún para limpiarse. «No quiere que le vean para que no conozcamos el secreto de su éxito» concluyó Facundo, y dio una palmada de alegría.

En su casa mandó cerrar para siempre el baño.

«A partir de hoy, escuchadme bien, vamos a dedicar el tiempo de higiene a cosas más productivas» dijo a su mujer y a sus hijos.

«¿Como qué?» preguntó la hija mediana.

«¿Cómo que “como qué”? ¿Te tengo que explicar yo lo que es el trabajo duro, niña?»

Del mismo modo se prohibió en aquella casa limpiar ropa y se convirtió en un mandato el dejar que la ropa que tenían se fuera gastando hasta que se pudieran arrancar los harapos y coser un capote simple y elegante como el del amo.

«Un toque de austeridad aristocrática no nos puede hacer ningún daño» declaró, pedagógico, el señor Cuesta.

*

La vida de cuidador de Absalom no era fácil, aquel pájaro tropical simplemente vivía para complicar la vida a los demás. No cabía duda de que la persona que mandó al lorito al cubo de basura lo hizo conscientemente. También es posible que el loro hubiera aprendido aquella actitud desafiante de su primer amo. «Incluso un loro puede tener traumas» pensaba el pobre Facundo mientras limpiaba las caquitas y las cenizas de los cigarrillos de la mascota.

«Hoy en día, Absalom, hay parches de nicotina. Si quieres te puedo comprar un paquete y lo pruebas» se atrevió a decirle.

«¿Y por qué lo tendría que probar?» respondió el lorito.

«Bueno, fumas como un carretero y tus pulmones deben ser muy pequeños, no creo que resistan mucho más tiempo. De hecho, parece que tengas seis años ya, aunque solo tienes uno».

«¿Y eso qué importa?» dijo el loro, y chupó una calada profunda a su cigarrillo mentolado sujetado entre las rejas de la jaula.

«Si te pasa algo, el amo se pondría muy triste».

«Ya lo creo» dijo el loro, «Por eso el amo tiene ya un banco de órganos de loro, por si me fallan otra vez los pulmones.»

«¿Cómo? ¿Son tus segundos pulmones?» preguntó Facundo, admirado.

«Son mis quintos pulmones, y llevo tres marcapasos» afirmó chulesco el loro, y volvió a chupar larga y gustosamente del mentolado, tras lo cual soltó una carcajada de loro, brutal y ensordecedora, parecida al frenazo de un camión de mil toneladas.

«Entonces, si me permites la pregunta… ¿por qué no te has puesto unos ojos nuevos?» preguntó Facundo al loro.

En medio de aquella conversación entró el conde en su visita matutina. Aquel día Facundo no dudó en observar la cara de su amo y se dio cuenta de que sus ojos, aunque fatigados, no cesaban en su labor de investigación del terreno circundante, no pestañeaban nunca y estaban siempre moviéndose a izquierda, derecha, arriba, abajo, a todas partes, como un cuervo atento a lo que ocurre bajo sus ávidas garras. «El amo es circunspecto a cada momento» anotó mentalmente.

Por la noche Facundo volvió a instruir a sus hijos. «Los pobres tienen la manía de pestañear todo el santo día. ¡Bonito derroche! ¡Malditos vagos! Cuando pasa algo importante delante suyo, siempre tienen los ojos cerrados» exclamó con un puñetazo en la mesa que hizo temblar toda la vajilla. «En una vida pestañeamos millones de veces» prosiguió Facundo, «son millones de horas de negligencia que se van por el desagüe. Si os pican los ojos, aquí tenéis pañuelos» aleccionó a sus hijos. Todos ellos se metieron el pañuelo en el bolsillo y prometieron, aterrorizados, que harían lo posible para no pestañear nunca más.

*

El destino le dio a don Facundo muchísimas ocasiones de estar en presencia de Ricochet. Nunca desaprovechó la oportunidad de identificar aquellos rasgos que distinguían al hombre rico y potentado del ser humano ordinario. Entre las virtudes del conde, las que más sorprendieron a Facundo fueron su tic de meterse el dedo en las orejas y luego olerse los dedos con una expresión facial meditativa y profunda, una especie de introspección sobre su propia materia, y la costumbre de hablar lentamente y con largas pausas, inequívoca señal de una vastedad espiritual inconmensurable, que hacía el camino entre las ideas y la lengua mucho más largo que en la gente vulgar. «Los ignorantes hablan rápido, su cerebro es vecino de la lengua. El conde es todo lo contrario» adoctrinaba Facundo a sus hijos, «desde que decide lo que dirá, hasta que la idea se traduce en palabras sonoras, pueden pasar minutos, puede pasar una hora si la idea es genial. Es obvio que uno no se convierte en persona rica diciendo lo primero que le pasa por la cabeza, ¿entendéis?»

Así fue modelando Facundo a sus hijos a imagen y semejanza del conde Ricochet, pensando que un cambio a nivel individual sería suficiente. Pero cuál no fue su sorpresa al descubrir que había otras causas que podrían haber hecho al señor conde un ser de otro nivel. Sucedió que en invierno el amo enfermó durante unos días y no pudo visitar a su loro Absalom como acostumbraba. Informaron entonces los guardaespaldas a don Facundo: «mañana por la mañana, venid con el loro a la habitación del jefe».

El señor Cuesta se presentó puntualmente delante de la puerta de la estancia personal del amo, sosteniendo la pesada jaula con sus brazos. Al abrirse las majestuosas puertas, una ola de viento agrio y pútrido abofeteó todos los sentidos del pobre Facundo, que se quedó desorientado por unos instantes y cuando recobró la consciencia ya se encontraba dentro de aquella pocilga abismal. Metros y metros cuadrados que el nuevo jefe había convertido en una especie de vertedero en las catacumbas del mundo. Había carros de la compra llenos de papel para reciclar y potes de leche caducada, había botellas de plástico y envases de todo tipo, bolsas llenas de residuos varios, muchos de ellos orgánicos en estado de descomposición. No se podían contar las especies de insectos, sobre todo moscas y cucarachas, y de mamíferos como ratas y murciélagos que anidaban confortablemente en aquel ecosistema de chillidos y crujidos solapados, vapores tóxicos y superficies deslizantes. «Menuda galaxia de detritus. Esto la peor pesadilla de un burgués ordinario. ¿Acaso es por este miedo que la gente sigue siendo mediocre?» se preguntaba Facundo mientras inspeccionaba cada rincón, buscando un punto de reposo para sus ojos, que por suerte encontraron uno. En una zona un tanto lejana, pero claramente visible, había un altar, limpio e impoluto, en el que brillaba una estatua del Buddha decorado con un fondo de lucecitas de colores LED.

Una de las mañanas en las que el loro y Facundo visitaban al jefe se lo encontraron con la salud casi recuperada. Estaba sentado delante de la estatuilla del Buddha, meditando dentro de una capa de harapos de un gris ceniza. Sus ojos sin pestañear desprendían una calma y una serenidad como la de dos lunas llenas en el cielo prístino invernal. Uno podía calmarse con tan solo ver la cara relajada del conde, y el mal olor y el chillido de bestias de aquellos aposentos de repente se perdía más allá del horizonte de la consciencia.

«El señor tiene buena cara hoy» dijo, sin poderse reprimir, Facundo.

«Si vuelve a dirigirse al amo cuando está meditando lo va a pagar muy caro» lo reprendieron rápidamente los guardaespaldas.

Aquella noche Facundo montó en su casa un pequeño altar con un Buddha hecho de piedras encoladas y mandó que desde aquel momento la única zona que se debía limpiar era el altar. El resto de la casa pasaba a ser un vertedero. «Estamos ya casi al nivel del amo. No tardaremos en hacernos ricos y poderosos como él. Yo he descubierto el secreto del éxito, ¡gracias al dichoso angelito Absalom!» y se reía a carcajada limpia mientras sus hijos, vestidos de harapos y con mocos colgándoles no solo de la nariz, sino de todos los rincones de la cara, procedían meticulosamente a verter basura, la suya y la que encontraban por la calle, por todas las habitaciones de la casa, y así mismo abrieron puertas y ventanas para que todo tipo de cucarachas y bestias se instalaran en aquel hogar como huéspedes honorarios. Fue así como aquella casa se convirtió en una réplica exacta de la pocilga de Ricochet y sus inquilinos en devotos imitadores del amo.

Los vecinos de la familia Cuesta no comprendían por qué de repente aquella familia había caído en desgracia. Pensaban que a lo mejor los acuciaban deudas antiguas que no podían sufragar ni con el nuevo trabajo. De vez en cuando les dejaban un mendrugo de pan en el portal, o un trozo de chorizo seco. Pero ya nadie quería acercarse a Facundo ni a su hijo, por la simple razón que el hedor era insoportable y vista desde afuera, la casa parecía un avispero en guerra. Todo ello confirmaba el cambio de rumbo de la familia, que según Facundo Cuesta estaba ya en la vía directa hacia la cumbre de la sociedad humana. Meditaban cada día durante horas delante de la estatuilla del Buddha con velitas e incienso, el resto no les importaba.

El conde volvió a enfermar al cabo de poco tiempo, pero esta vez no dejaron que nadie entrara en sus pocilgosos aposentos. Solamente permitieron la entrada al loro Absalom y don Facundo se quedó sin parte de su trabajo. Se pasaba buena parte del día en casa, haciendo cama en solidaridad con su poderoso amo, o meditando ante su improvisada estatuilla del Buddha de piedra.

*

Debido sus múltiples enfermedades, el Conde Protos Ricochet falleció en pocos días. Se informó a los trabajadores que habría una semana de duelo, sin trabajo, y todos volvieron a sus casas, preocupados por su futuro. No se anunció ninguna ceremonia, pero sí se convocó a los trabajadores al cabo de diez días, en la sala de audiencias del palacito.

En la mesa principal estaban el notario y el abogado principal del conde. También había acudido a aquella cita el alcalde de la aldea y un delegado de la diputación provincial. «Procedemos a leer el testamento del conde Protos Ricochet» dijo el notario con el sobrecito abierto ya en sus manos. «Cedo todas mis propiedades a mi legítimo heredero Absalom». Fin del testamento» leyó el notario.

Los murmullos en la sala se multiplicaban.

«Silencio» tomó la palabra el abogado de la familia, «todo esto requiere una explicación. La persona que ustedes han conocido como conde no provenía de familia aristocrática. Era en realidad un sin techo que recogía basuras en la capital. Fue debido a un terrible error en el testamento del anterior conde de Ricochet que este bastardo pordiosero, que casualmente se llamaba Jaime Cayetano de Alba Thyssen, se quedó con el título y el patrimonio del anterior conde de Ricochet. Le recomendamos que cambiara de vivienda. Más bien le recomendamos que tuviera una. Él siempre se opuso. Finalmente lo forzamos, pero puso como condición que su pocilga original se mantuviera intacta y pagó una millonada para transportar su basurero dentro del palacio. Hombre cabezudo y terco, ha muerto de hepatitis a los cuarenta y tres años teniendo el aspecto de una momia y la mentalidad de un titán. ¡Que dios, o quien sea, lo acoja en su Gloria, en la que, por fin, esperamos, podrá tomarse un baño caliente!»

Al conocer el verdadero origen y carácter de quien trataron y respetaron como a un emperador sublime, todos los aldeanos se quedaron con la boca abierta, babeando como asnos, sin parpadear, con una expresión de confusión y estupefacción mayúscula que cubrió su mente por completo como una niebla bochornosa. Se quedaron totalmente mudos, pues sus pensamientos no encontraban el camino hacia la salida de la boca. Por un momento, solo por un breve momento, la familia de Facundo Cuesta volvió a ser como las demás.

——————————-

Catalina Acosta, ilustradora basada en Colombia, trabaja en medios digitales, acuarela, tinta y lápices de color. Dedicada a la caligrafía e ilustración desde el 2015. Puede contactarse en [email protected]