Arte buddhista: las imágenes del camino

NATY SÁNCHEZ ORTEGA

Caminos, caminar, caminante. El gran maestro de compasión conocido como el Buddha mostró una forma de vivir que se nos presenta como un viaje interior. Dicha doctrina ha deambulado durante dos milenios y medio; y así, como todo peregrino, se ha transformado al ritmo de su avance inexorable. Por eso el arte buddhista se ha constituido en un extraordinario mosaico cultural que sintetiza la historia de una hermandad de caminantes. Si uno desea conocerlo y comprenderlo, es necesario seguir las huellas que ha dejado en su devenir.

La misma palabra «arte» puede replantearse en el marco de la doctrina buddhista—y en general, de todas las tradiciones espirituales—pues los significados se anteponen en todo momento a la razón estética, y no por ello deja de transmitir una belleza profunda y transformadora que conecta con la mente y el corazón del espectador. El arte sagrado no busca sólo decorar el espacio ni impactar sobre nuestros sentidos externos desde la óptica prosaica de la mera observación. Por el contrario, anhela abrir sentidos internos, ampliar el eco de las enseñanzas y sugerir metáforas de lo inefable.

En tiempos del Buddha, Él y los primeros que aceptaron sus ideas practicaron un vivir errante, desplazándose por los senderos de la India como una suave brisa primaveral que impregnó de aromas incontables corazones. La mayor obra de arte de aquellos tiempos primigenios era quizás su propia pureza, su humildad, su sencillez y la hondura alquímica de sus prácticas meditativas, siempre al amparo de los árboles, las grutas o, simplemente, del ancho cielo, que desde las alturas abrazaba sus anhelos de elevación espiritual.

Tras el parinibbāna del Buddha y la celebración del Primer Concilio, la esencia del mensaje que había transmitido al mundo quedó custodiada en un corpus de textos que recogió también la biografía del Maestro y la tradición de sus existencias pasadas (jātakas). Así, tomándolas como punto de fuga, las formas iniciales del arte buddhista nacieron para contar su historia, pero de un modo muy especial: dado que el Buddha se había «extinguido» no era posible representarlo, pues el arte, tal como se concebía en las comunidades antiguas, «hacía existir» todo aquello que materializaba en imágenes. Por eso encontramos alusiones indirectas a su persona en arquitectura (la stūpa) y en símbolos (el trono vacío, el árbol, las huellas, un elefantito, etc.) Otro de los diseños fundamentales de esta necesidad incipiente de expresar una doctrina en imágenes fue el triratna, el emblema de las tres joyas: el Buddha, su enseñanza y la comunidad de monjes y monjas.

La stūpa fue la primera alusión al Buddha. Nació para contener sus reliquias —partiendo de la imagen de los antiguos tumuli funerarios—, las cuales fueron repartidas y se asociaron a lugares significativos en los que había vivido. Sin embargo, las stūpas fueron adquiriendo cada vez mayor detalle simbólico y al expandirse el buddhismo generaron auténticos cantos en piedra, ladrillo o madera por toda Asia. Sobre una base cuadrada, la bóveda esculpida culmina en una serie de parasoles superpuestos en la cima. El significado de cada uno de los elementos que componen la stūpa ha evolucionado también con el devenir histórico del buddhismo, de ahí la necesidad de estudiar cada monumento en su contexto.

El desarrollo de los relieves historiados y la escultura exenta se dio asimismo en el ámbito de las stūpas, pues al conectar la geografía sagrada y los cruces de caminos se convirtieron en punto de encuentro para miles de peregrinos. Una vez allí, los caminantes realizaban una procesión en torno a la construcción y se acercaban a escuchar a algún viejo maestro que aprovechaba la ocasión para narrar la vida del fundador recurriendo a la decoración dispuesta en el marco de las grandes puertas monumentales (torana). Las vidas pasadas del Buddha dieron la oportunidad a los artistas primitivos de representar con detalle el mundo animal y vegetal sobre piedra, madera, marfil… Uno de los más bellos y nobles ejemplos de todo ello lo encontramos en Sanchi, cuyo rastro más antiguo nos lleva al emperador Ashoka (siglo III a.C.), principal causante de la gran expansión del buddhismo por todo el continente indio y más allá de sus fronteras, hacia Cachemira y Gandhāra por el noroeste o Sri Lanka por el sur.

Es precisamente en Gandhāra (norte de Pakistán y sur de Afganistán actuales) donde se suele establecer el origen de las representaciones antropomorfas del Buddha en los primeros siglos de la era común. Allí contemplamos por primera vez al Iluminado en un bellísimo rostro apolíneo que idealiza facciones serenas y amables, de pie o sentado sobre el loto, con distintos mudras, pies descalzos, párpados entornados, sonrisa serena, urna, ushnisha y nimbo. En efecto, la filosofía buddhista mahāyāna [i]entró en contacto con el pensar griego de aquella población helenizada tras las conquistas de Alejandro Magno. De esta aproximación de mentalidades nació un arte que se ha denominado «greco-buddhista» y que en gran medida está trabajado sobre esquisto gris o azul. En un arco temporal que va del siglo II al V d.C., buddhas y bodhisattvas desarrollaron la que sería su iconografía básica en todo el arte posterior, pues desde allí esta nueva forma de materializar los símbolos amplió los límites conocidos hacia Asia Central, siguiendo los generosos senderos de la Ruta de la Seda.

Uno de los conjuntos más antiguos de pintura buddhista se encuentra en las cuevas de Ajanta, en India. Las grutas fueron las semillas de los monasterios. Los monjes se refugiaban en su interior durante el monzón, y sumaron a la actividad contemplativa una labor artística que sacralizase el espacio. Poco a poco las fueron modelando y diferenciaron dos espacios (vihāra, «lugar de residencia», y chaitya, el santuario). En el ábside del chaitya había una stūpa que luego dio paso a una figura del maestro, y todo se hallaba ricamente decorado con esculturas, bajorrelieves y extraordinarias pinturas al fresco elaboradas a lo largo de varios siglos.

Con la llegada de los primeros buddhistas a China y la fundación del Templo del Caballo Blanco hacia el siglo I d.C., las rutas de la enseñanza del Dharma dibujaron nuevos paisajes. A partir del siglo V en adelante, en la provincia de Henan, las cuevas de Longmen («Las puertas del dragón») dan testimonio de como el monje-artista descubre en la piedra nativa los incontables recursos del Dharma para conducir a la Iluminación: mil trescientas cincuenta grutas excavadas y hasta cien mil estatuas talladas, acompañadas de relieves policromados… Incluso dañadas por el hecho inexorable de lo transitorio—que nos recuerda el río al que las esculturas se asoman—, la sonrisa del maestro y sus discípulos deja fragancias de bondad, compasión y esperanza.

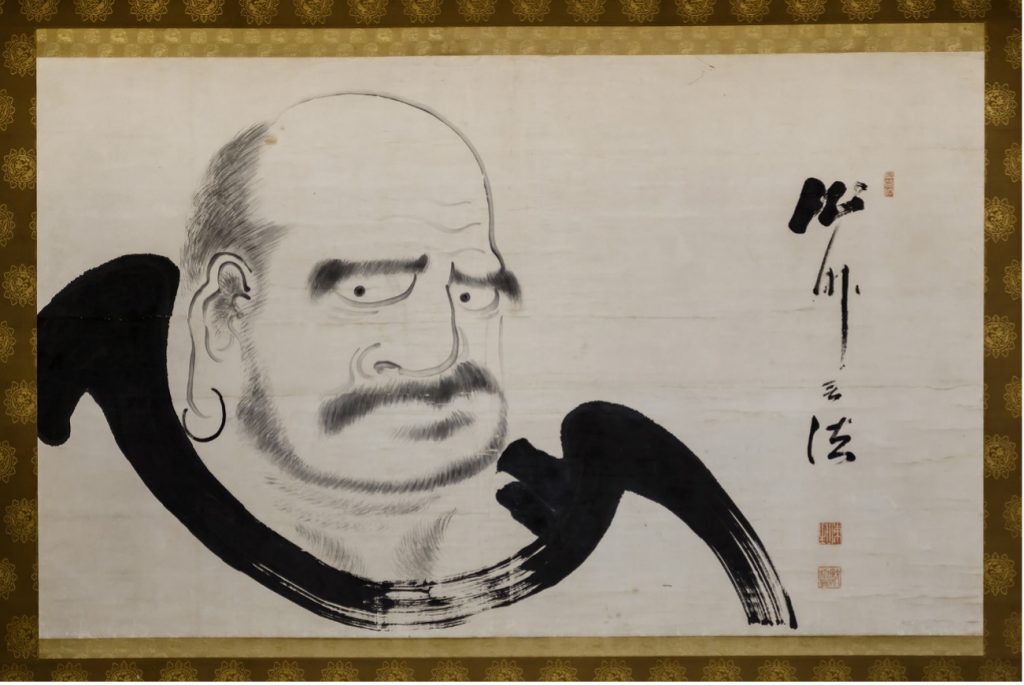

Será en esta tierra de muchos senderos donde se abra paso una escuela que habría de legar un testimonio artístico todavía vivo y todavía a nuestro alcance: se trata del chan (de channa, y ésta a su vez de dhyāna, «recogimiento meditativo»). Esta tradición remonta su génesis a Bodhidharma y se desplegará con infinitos matices, pero siempre sobre la base de la extrema sencillez a la que puede reducirse el camino a la Iluminación. Esa misma sencillez emergerá en las artes, hasta alcanzar la capacidad de expresar, con apenas unos trazos de tinta negra, los secretos más nobles del meditador experto. Japón asumió su herencia y logrará que las artes Zen salgan de los monasterios para sublimar la vida cotidiana de millones de personas, incluso en Occidente. Aquí, como en ningún otro lugar, el arte es un camino y la meta es el caminante: caligrafía, pintura, ceremonia del té, arreglos florales o técnicas marciales… todas ellas desdibujan su carácter pragmático ante el altar de la meditación. Su fusión con los conceptos de wabi-sabi, anitya y mono no aware [ii], tan reacios a las definiciones como la doctrina zen, convierte el arte en un «ahora» armonioso y puro, en el que la mente reposa, envuelta por el abrazo de la elegancia espiritual.

En torno al siglo VIII, otro gran peregrino ascendió las cumbres nevadas del Himalaya: uno de sus nombres era Padmasambhava, el «nacido del loto», o también Gurú Rimpoche, el «Precioso Maestro». Conocía los secretos de las dākinīs [iii]y los tantras [iv], y era capaz de obrar prodigios. Invitado por el rey Trisongdetsen, con él se inicia la trayectoria del buddhismo tibetano en el marco de la sabiduría del vajrayāna [v], «el vehículo de diamante». Su imagen, de hecho, será una de las primeras esculturas, sobre la que se cuenta que dijo, al verla, «Se parece a mí». La larga historia del devenir del buddhismo en Tíbet ha generado un extraordinario y diverso patrimonio que conecta con las grandes figuras espirituales nacidas en esta tierra, como el célebre discípulo de Marpa, Milarepa, autor de Los cien mil cantos, una joya literaria de versos místicos que se suma a las expresiones plásticas. Entre estas últimas hay que prestar mucha atención a los thangka, las pinturas sobre tela que nos ofrecen ricas y variadas composiciones sobre deidades, buddhas, ascetas, mandalas y grandes figuras de los linajes tibetanos. Con cuidadas proporciones y detallada iconografía, el que contempla la imagen puede leer en la disposición de los personajes, su tamaño, sus atuendos y sus emblemas una historia espiritual que ejerce, además, de objeto meditativo, abriendo la mente a realidades ulteriores. En el interior de los muros del palacio del Potala—magnífico ejemplo arquitectónico—palpitan incontables tesoros impregnados de incienso, devoción y orden ritual: pinturas murales, esculturas en materiales preciosos, delicada orfebrería…

Aunque es cierto que el mahāyāna también se desplegó por el sur, el itinerario del buddhismo en el sudeste asiático suele denominarse con el término genérico de theravāda, el cual se remonta a la rama de los sthaviravādin y al emperador Ashoka. Mahinda, su hijo, fundó una primera comunidad el año 250 a.C. en Sri Lanka. A sus sucesores les debemos haber puesto por escrito el canon pāli o Tipitaka a finales del siglo I a.C. Ashoka también abrió los caminos de Birmania y mucho después, en torno al siglo V, el buddhismo se asentó en Tailandia y Camboya. Visto en conjunto, el arte del sur centra su mirada en el fundador y adquiere un constante aspecto principesco, que alude a su vez al nacimiento de Siddharta y a la intensa conexión del buddhismo con las monarquías orientales. De este modo, las ruinas de las grandes ciudades de estos antiguos reinos deslumbran a quien peregrina en silencio junto a ellas: Sukhotai y Ayutthaya en Tailandia, el área de Angkor en Camboya… Por todo el sudeste asiático, aquí y allá, emergen los rostros inmutables del maestro con ushnisha alargada en forma de llama sobre los obedientes rizos de su cabello o incluso coronado como líder espiritual.

Es difícil sintetizar más todo cuanto el buddhismo ha vertido sobre el lienzo del arte, pues en realidad es un camino que se sigue recorriendo hoy en diversas partes del mundo, con muchas voces, con distintas tonalidades, pero siempre tratando de comunicar el Dharma a través de imágenes simbólicas que trascienden el análisis intelectual y tratan de establecer un diálogo con lo invisible, con lo inefable, con verdades que deben ser contempladas con ojos internos. En próximos artículos abordaré en profundidad los temas que aquí apenas he sugerido y otros que no era posible mencionar, para escuchar cada una de las notas con las que han cantado los caminantes del buddhismo su búsqueda de sabiduría y su camino al Despertar.

[i] En torno al siglo I d.C. el budismo experimentó su primera gran división en dos corrientes distintas: por un lado, la que se identificaba exclusivamente con los conceptos y sūtras recogidos tras el parinibbāna de su fundador (hoy denominada de forma genérica escuela Theravāda, «tradición o doctrina de los ancianos»); por otro, el mahāyāna (literalmente, «gran vehículo»), que partiendo de los llamados sūtras de la segunda y tercera rueda del Dharma, elaboró la doctrina de los tres cuerpos de los buddhas y un concepto distinto del bodhisattva. Frente al arhat del theravāda, que trabaja para su propia liberación individual, los bodhisattvas del mahāyāna se comprometen a ser agentes activos en la liberación de todos los seres mientras alcanzan la suya. Las especulaciones metafísicas sobre el concepto de buddha, demasiado complejas para exponerlas aquí, desplegaron un noble linaje sagrado que pasó pronto de los textos a exquisitas representaciones artísticas.

[ii] Conceptos japoneses que entrelazan una percepción filosófica y estética muy características de este país oriental. Se ha dicho que es prácticamente imposible definirlos racionalmente sin renunciar a parte de su esencia, pues implican un modo de vivir, un cierto tipo de belleza y una actitud. Por su gran importancia, los desarrollaré al estudiar el arte budista japonés.

[iii] Seres identificados con una forma femenina que están dotados de poderes extraordinarios. La comprensión de las dākinīs es de importancia trascendental en el budismo vajrayāna y están representadas en el arte con múltiples aspectos y matices simbólicos.

[iv] Palabra que denomina, por un lado, «la verdadera naturaleza de las cosas», y por otro, aquellos textos donde se expone la idea de Visión y los métodos que caracterizan a la escuela tántrica o vajrayāna.

[v] Literalmente «vehículo del diamante», escuela budista que, partiendo de las ideas del mahāyāna, aplica una serie de medios hábiles para alcanzar el Despertar en muy poco tiempo. También ha sido denominado mantrayāna o tantrayāna, pues fundamenta sus métodos en los tantras.