Meditación, experiencia estética y el pensamiento de Schopenhauer

ÓSCAR CARRERA

A diferencia de otras introducciones modernas al budismo, Buda y el evangelio del budismo, del esteta ceilanés Ananda K. Coomaraswamy, reserva una sección a la espinosa cuestión de «los cielos budistas y cómo alcanzarlos». Al final de una descripción relativamente ortodoxa, donde se explica que los cielos superiores corresponden a quienes en vidas anteriores alcanzan ciertos estados meditativos, Coomaraswamy propone otro set de cielos. Nada que ver con los budistas recién descritos: estos son «los tres cielos del Monista: Belleza, Amor y Verdad, destino de seres que en su vida anterior han experimentado ya estados de conciencia similares: los varios rangos de artistas, amantes y filósofos. La auto-devoción y auto-olvido de estos debe de conducir tanto como los trances budistas a los mundos de Brahmā, según el principio de que lo semejante atrae a lo semejante. Al igual que sucede con los trances budistas, la concentración del artista, amante y filósofo debe de tender hacia la emancipación final [Nirvana]» (Buddha and the Gospel of Buddhism, Nueva York, 1916, p. 115).

El japonés D. T. Suzuki, el británico Sangharakshita o el alemán Anagarika Govinda son otros autores modernos que han postulado una equivalencia entre la experiencia del arte y estados contemplativos budistas. Es cierto que, con la excepción del propio Sangharakshita, apenas encontramos una reflexión sistemática sobre el arte en el budismo moderno. Pero ello no impide que esta analogía aparezca una y otra vez, en forma de apuntes, evocaciones, sugerencias… Una intuición persistente y tenaz, que llega hasta nuestros días.

¿Hacía Coomaraswamy un retrato fiel del Buda y su evangelio cuando hablaba de unos «cielos del Monista» poblados por «artistas» y «amantes»? El budismo siempre ha empleado el arte (lo que hoy llamamos arte) como medio de difundir su enseñanza, así como en símiles literarios: ya los textos canónicos pali comparan las cuerdas bien tensadas de un laúd con una energía anímica equilibrada (AN 6.55), o el placer de la meditación con el de una orquesta (Thag 6.4, 7.2, 18.1). Sin embargo, la meditación silente siempre gana, y las artes ocupan, en la mayoría de casos, una función más o menos devocional. En los primeros siglos del budismo, cuanto menos, el arte y la meditación eran concebidos como dos caminos diferentes. Y lo interesante, en los autores modernos que nos ocupan, es que se trata de una analogía: la experiencia estética es como la meditación, en algún sentido. Que Coomaraswamy tenga que buscar nuevos nombres para los cielos es sólo una expresión extrema de este paralelismo. El arte, para muchos budistas modernos, no es sólo un instrumento pedagógico o una metáfora de algo más, sino que induce una experiencia genuina con efectos análogos a las prácticas contemplativas budistas.

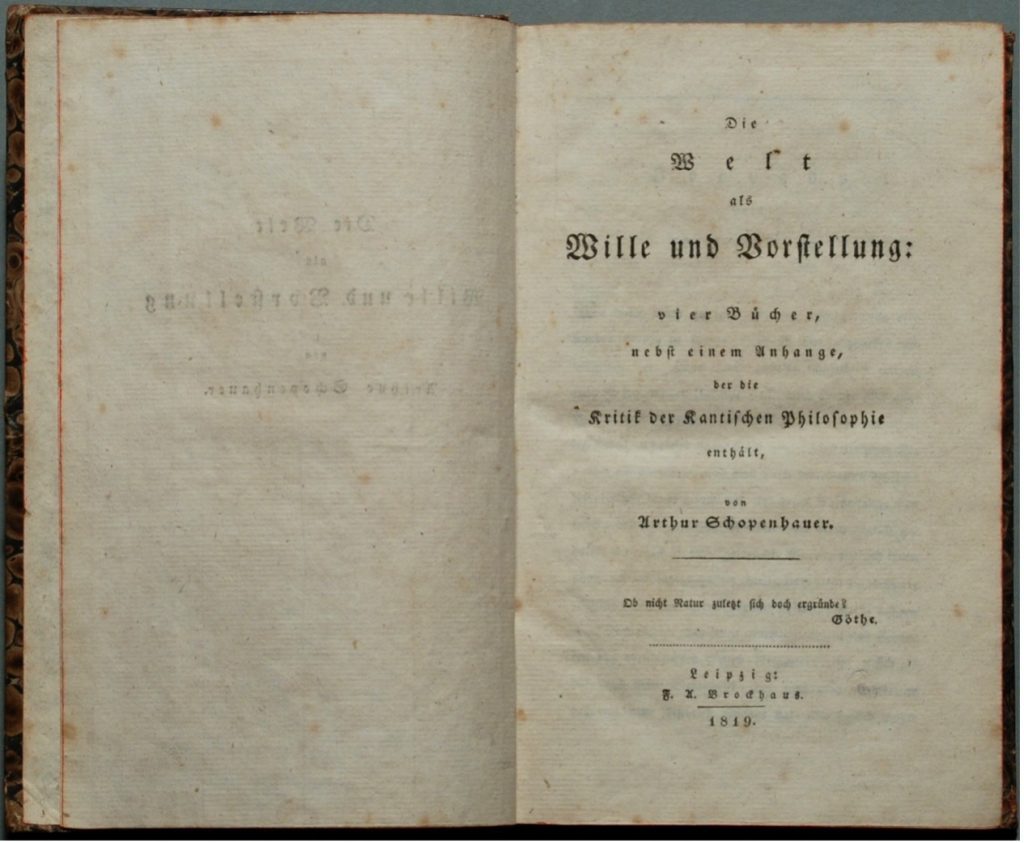

Comprenderemos mejor las raíces de esta intuición si nos remontamos a una obra anterior al nacimiento de los autores mencionados: El mundo como voluntad y representación, del filósofo alemán Arthur Schopenhauer, publicada originalmente en 1818-19 y expandida en 1844 y 1859. Como lo indica el título, el sistema de Schopenhauer concibe una realidad dividida entre una Voluntad omnipresente, un perpetuo querer que todo lo abarca y devora, y una Representación que es la forma que adopta esa fuerza universal para el sujeto: los coloridos decorados de nuestro mundo, tras los que sólo hay Voluntad. La Voluntad es el deseo metafísico que se oculta detrás del mundo; la Representación, el mundo tal como se nos aparece, cristalización de una voluntad ciega. Esta última adopta formas infinitas. Se encuentra detrás de los instintos de los seres vivos, del impulso de la vida, y aun de toda la naturaleza: el movimiento de los objetos, incluso la ley de la gravedad, serían formas (en la Representación) en las que podemos intuir ese deseo que lo atraviesa todo, ese querer cósmico que supone el origen de todo movimiento.

Schopenhauer ha pasado a la historia como el más célebre filósofo «pesimista». Quizá porque esa voluntad que detecta en todos los fenómenos, que permea el universo entero, no le agrada en absoluto. Lo ideal, en su sistema, es apagar la Voluntad, extinguirla dentro de uno mismo, escapar de su tiranía, y para ello es indispensable llevar una vida ascética, renunciar a los deseos y manifestaciones de un yo que se cree independiente y soberano, pero que en realidad sólo es espuma en el océano de la Voluntad.

Muy pocos son los capacitados para erradicar el deseo en sí mismos. Los demás tenemos un solo subterfugio: la experiencia del arte. El arte, al trascender el mundo sensorial, refleja las formas ideales de la realidad, proporcionándonos un respiro momentáneo, un oasis donde refugiarnos de la Voluntad. Anula temporalmente nuestra volición, nuestra avidez y aversión, y nos vuelve meros observadores que contemplan, no el mundo sensorial como habitualmente lo percibimos, sino las formas «puras», los modelos ideales de las cosas. Espejo transfigurador del mundo que estará más logrado cuanto más mantenga desactivados nuestros deseos y apetencias. Schopenhauer, con su tino habitual, nos explica por qué, al visitar una ciudad nueva, su extrañeza, su objetividad y distancia ofrecen continuas impresiones estéticas al viajero, a diferencia del habitante de esa ciudad, que necesita hacer un esfuerzo de abstracción para admirarla del mismo modo: un esfuerzo por olvidar los automatismos, rutinas, apegos, aversiones o curtida indiferencia que le despiertan los paisajes de su vida cotidiana.

Si la presencia física de un cuerpo humano puede atraernos o repugnarnos (en función, por ejemplo, de si está vivo o muerto), el arte bien ejecutado es capaz de fascinarnos incluso cuando lo representado es un cadáver. El buen arte nos muestra la belleza incluso del cadáver o de la putrefacción; de cosas que, cuanto estamos sumidos en la Voluntad, generalmente nos asquean. El buen arte es aquel que nos hace sentirnos mejores personas incluso cuando el mensaje, la moraleja, está en nuestras antípodas ideológicas. Pues la belleza, para Schopenhauer, sólo existe en lo estético, en la distancia estética, que cortocircuita nuestro aparato volitivo:

La belleza de los objetos de un paisaje, que ahora nos deleita, habría desaparecido si mantuviéramos con ellos una relación personal de la que permaneciéramos siempre conscientes. Todo es bello solamente mientras no nos concierne. (Aquí no hablamos de la pasión amorosa, sino del placer estético.) La vida nunca es bella, sino que lo son sólo las imágenes de la vida en el espejo transfigurador del arte o la poesía; especialmente en la juventud, cuando aún no la conocemos (Die Welt als Wille und Vorstellung, vol. II, cap. 30).

Para Schopenhauer, el arte no es ninguna fruslería, sino lo mejor que tenemos a esta orilla del cese definitivo del deseo. Por otra parte, el lector se habrá percatado de que la propuesta ascética de Schopenhauer tiene un regusto casi búdico: él mismo reconocía diversos paralelismos y ha recibido el apodo de «primer budista europeo». (Si bien será su discípulo Friedrich Nietzsche quien se postule como candidato para «el Buda de Europa».) Analizar semejanzas y diferencias nos llevaría demasiado lejos, aunque aprovechamos para anotar que las intuiciones estéticas de Schopenhauer no quedan tan lejos de la antigua llanura del Ganges: muchas tienen que ver con la cualidad estética del viajar, la naturaleza y el paisaje, que es la principal «estética» del monje errante del primer budismo.

Sea como fuere, esa comprensión del arte como una anulación del deseo, por el mero hecho de inducir experiencias estéticas (no por su contenido ético, ascético o filosófico), es extraña al budismo primigenio. Lo más cercano que encontramos en este budismo a una «supresión temporal» del deseo es el samādhi, absorción meditativa disociada de experiencias explícitamente «estéticas». Ahora es cuando nos resulta útil pensar en términos analógicos: la función que cumple el samādhi en el budismo puede ser la misma que la función del arte en Schopenhauer (*).

La teoría clásica del samādhi nos habla de estados meditativos de progresiva sutileza, caracterizados por (1) la concentración (pali: ekaggatā) de la mente y la supresión temporal de «obstáculos» como (2) el deseo sensual (kāmacchanda), (3) la inquietud y la preocupación (uddhacca-kukkucca). Según un discurso del Aṅguttara Nikāya (9.50), tal estado de absorción meditativa es «un Nirvana temporal [o restringido], en sentido figurado» (tadaṅga-nibbānaṃ pariyāyena). Comprobaremos que los puntos citados encuentran equivalentes en la descripción que hace Schopenhauer de la experiencia de lo bello:

El goce estético en lo bello consiste en gran parte en que nosotros, al entrar en un estado de pura contemplación [¿1?], suspendemos momentáneamente todo querer, es decir, todos los deseos [2] y preocupaciones [3], como si nos liberásemos de nosotros mismos [¿tadaṅga-nibbānaṃ pariyāyena?] (Die Welt…, vol. I, cap. 68).

Aunque no se mencionan explícitamente, otros «obstáculos» de la teoría meditativa budista como la pereza (thīna), el letargo (middha) o la malicia (vyāpāda) son también incompatibles con este samādhi esteticista del romanticismo decimonónico. Por supuesto, la experiencia de lo bello no tiene el mismo contenido (o falta de contenido) que el samādhi budista, pero parece cumplir una misma función: ambas son pináculo de la absorción espiritual y la plenitud psico-emocional en sus respectivas constelaciones culturales. En el sistema de Schopenhauer estas semejanzas simplemente se disciernen con inusual claridad. Cuando otros espíritus románticos se asomen al budismo (o los budistas al romanticismo), no podrán evitar la sensación de que, de algún modo, meditación y experiencia estética tienen algo en común…

Y esto aun cuando Schopenhauer coloca en la cima de su sistema una de las artes más controvertidas en el budismo. Nuestro pensador elabora toda una jerarquía de las artes, muy al estilo de su época, comenzando por la arquitectura, atada al suelo por su carácter funcional, y ascendiendo por la escultura hacia la pintura, la poesía y, finalmente, la música. No es que el budismo temprano sea —como se suele decir— alérgico a la música, pero los posibles usos espirituales de la canción son indirectos o infrecuentes. En cambio, para Schopenhauer (en contraste con la jerarquía de las artes de Hegel) la música se sitúa en la cima porque, a diferencia de las otras artes, carece de representación: expresa la pura Voluntad. Al alternar la desavenencia y la reconciliación acórdica, la armonía y la desarmonía, el allegro y el largo, la música simula el propio movimiento de insatisfacción y gratificación de la Voluntad sin ayuda de ningún elemento figurativo, de ninguna idea. Por ello la música será la imagen más directa de la Voluntad, de las idas y venidas del deseo, y, consecuentemente, la que más embota nuestras facultades apetitivas, la que más rápido nos alza del estado de conciencia ordinario, de este valle de lágrimas que se extiende entre las cordilleras del dolor y el aburrimiento, del deseo y su frustración, sobrevolándolos para contemplar por unos segundos la esencia del mundo.

(*) Analogía funcional que Bhikkhu Ñāṇajīvako llamaba una estructura análoga y Raimon Panikkar denominaría, quizá, una equivalencia homeomórfica.

____________________________

Óscar Carrera es graduado en Filosofía por la Universidad de Sevilla y máster en Estudios del Sur de Asia por la Universidad de Leiden, donde escribió una tesis sobre la música y la danza en la literatura pali. Conoce en profundidad las regiones budistas del sur y el sudeste asiático y ha publicado varios títulos sobre música y sobre religiones, que se pueden consultar en: http://leidenuniv.academia.edu/OscarCarrera