Hierosgamos y yab-yum. El simbolismo erótico en Occidente y Oriente

DOUGLAS CALVO GAÍNZA

Hierogamia: desde la caverna a la catedral

Mucho se ha discutido entre los críticos sobre la significación del Cantar de los Cantares de la Biblia. Durante siglos los intérpretes han destilado interpretaciones alegóricas de sus líneas, en una tradición sumamente creativa para el simbolismo literario y que por igual incluye nombres de eruditos tan sobresalientes para sus tiempos como Orígenes, Justo de Urgel u Honorio de Autun; e incluso de venerandos como San Victorino de Pettau o San Gregorio de Nisa. Los múltiples Commentaria in Canticum Canticorum proponen una relectura del libro canónico en la cual la exultante sensualidad se transmuta en disfraz figurativo recubriendo la desnudez de un significado trascendente: lo descrito como «amor» entre hembra y varón esconderá crípticamente a la vía unitiva, mediante la cual se fusionan esposa y Esposo, alma y Dios, Iglesia y Cristo.

En realidad, hablamos aquí de un principio mucho más antiguo que la existencia misma del cristianismo (o del budismo): el de la hierogamia o hieros gamos, la boda sagrada entre lo celestial y lo terrenal. Es un rito que aparecería ya en el Paleolítico (recuérdese el coito mágico dibujado en las paredes de la cueva española de Los Casares), y que evolucionará desde formas más centradas en lo físico, en lo operativamente sensual y propiciador de la fertilidad de la tierra, hasta expresiones mucho más sublimadas donde la materia es substrato simbólico de abstracciones teológicas más trascendentales. Es una larga progresión que transversaliza por igual los más arcaicos rituales eróticos medio-orientales (la Nigal sumeria, la Astarté fenicia, la Ištar babilónica…), las fiestas al estilo de las Antesterias atenienses o el Lugnasad celta, y esa conjunción filosófica entre opuestos disfrazada de hierogamia que recurre en los misterios alquímicos medievales.

En la mística católico-romana se espiritualiza plenamente la teúrgia primitiva, para devenir en bodas contemplativas donde algún santo o santa se desposa directamente con Cristo —bajo los auspicios de la Virgen como madrina—. Personajes tan admirativamente célebres para la tradición cristiana occidental como Catalina de Siena, Gregorio Magno o Bernardo de Claraval —y por otros lares, Santa Rosa de Lima—resultarían favorecidos por tan elevado desposorio. Y no faltan entre los novios y novias los principales representantes del misticismo carmelitano, quienes también amaron con alma y cuerpo al Crucificado, enamorándose de Jesús como del único digno entre los amantes.

Yendo a San Juan de la Cruz, en su Canto Espiritual que recoge las canciones entre el Alma y su esposo Cristo, resulta muy ilustrativo hurgar en la recurrencia del «pecho» como lugar privilegiado del erotismo místico entre el Verbo y el espíritu humano. Es sobre ese pecho que el alma se deleita, y sus virtudes le parecen agradabilísima viña en la que se apacientan a una Amado y esposa, «haciendo actos muy sabrosos de amor» (Canción 25.4, p. 95). Y así se lee en la Canción 15.2 que aborda la exégesis del «lecho florido», que:

este lecho del alma es el pecho y amor del Esposo, Hijo de Dios, el cual está florido para el alma; porque, estando ella unida ya y recostada en él, hecha esposa, se le comunica el pecho y el amor del Amado; lo cual es comunicársele la sabiduría y secretos y gracias y virtudes y dones de Dios, con los cuales está ella tan hermoseada y rica y llena de deleites, que le parece estar en un lecho de pariedad de suaves flores divinas, que con su toque la deleitan y con su olor la recrean. Por lo cualllama ella muy propiamente a esta junta de amor con Dios lecho florido; porque así le llama la Esposa hablando con el Esposo en los Cantares. (p. 128)

Y evóquese el canto 18.1-2, donde se equipara este momento sublime de comunión mística con un juntarse en «interior bodega de amor» (las profundidades máximas del alma despierta) para recibir ella el pecho (o sea, la sabiduría y secretos del amado), entregándose a la par ella en una conjunción «sin reservar nada para sí ni para otro, afirmando ser suya para siempre» (p. 147). Resumiendo: una noche de bodas ejemplifica a la perfección la unión entre la humanidad y las energías increadas de la Divinidad, en el seno o corazón de los santos.

¿Y qué decir de Teresa, tan irreductible en su santidad como en sus amores al Novio? Ella amaría a Jesús hasta su último aliento. Y así nos narra:

Representóseme Cristo delante con mucho rigor, dándome a entender lo que de aquello le pasaba. Vile con los ojos del alma más claramente que le pudiera ver con los del cuerpo, y quedóme tan impreso, que ha esto más de veinte y seis años, y me parece lo tengo presente. (1948, p. 75)

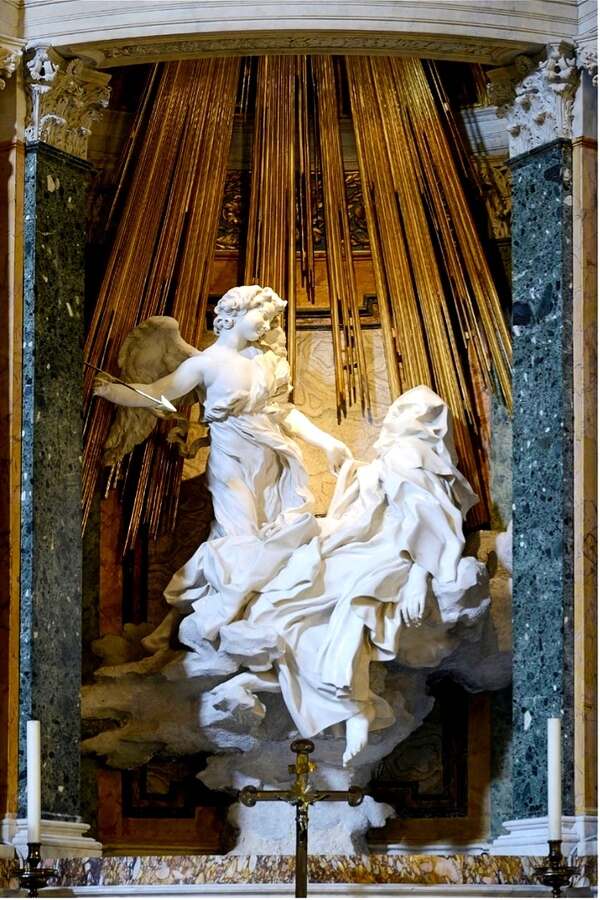

Por ello escribe así: «Yo toda me entregué y di, / y de tal suerte he trocado, / que es mi Amado para mí/ y yo soy para mi Amado» (p. 715). Y, ¿qué palabras utilizaríamos para describir la famosísima escena del dardo angélico, que no haya sido ya expresada en mármol por cierto escultor napolitano?

Resumiendo: mística y erotismo; o mejor, el amor como esencia de la realidad, la cual incluye lo corpóreo. ¿Posee el Oriente búdico algún equivalente de esta amorosa exaltación de lo sensible? Se sabe bien de cómo en el hinduismo la śakti femenina (devī) encarnará la energía de los devas masculinos en matrimonios celestiales al estilo de Śiva y Durgā, Lakṣmī y Viṣṇu, etcétera. Pero resulta quizá menos conocido cómo esa misma concepción reincide en el budismo tántrico, en cuyos símbolos laberínticos habrá uno de adentrarse para responder a la pregunta.

Yab-yum: el hieros gamos de los bodhisattvas

A veces los occidentales en un primer contacto con el Tíbet, Nepal o Bután se escandalizan por las imágenes eróticas sumamente explícitas en el arte budista tántrico. Se trata del simbolismo de «madre-padre», en el cual un dios varón sentado en postura meditativa de loto acoge sobre sus muslos a una divinidad femenina que se le funde en un coito cósmico. Pero no es algo inapropiado o sugerente, sino de un delicado simbolismo esotérico: la deidad masculina o lo activo representa a la compasión y los medios hábiles (upāya), y su lingam indica la dureza diamantina de la vacuidad. A la inversa, su contraparte-mujer personifica a la sapiencia (prajñā), y el palpitante templo de su intimidad física (yoni) apunta a la más paradisíaca y extática beatitud.

En palabras de Stevens (2014):

Las imágenes madre-padre (yab-yum) del budismo tibetano reproducen la visión vajrayāna en tres dimensiones: los polos opuestos del mundo fenoménico en perfecta comunión, armonía, balance y compleción. Se cree que estas dinámicas imágenes sexuales retratan la dignidad del mundo fenoménico en lugar de su degradación, tal y como se cree a la par en el budismo y cristianismo más puritanos. El mantra tibetano oṃ maṇi padme hūṃ es una forma condensada de la misma enseñanza: om – el origen de toda vida; maṇi – la joya del principio masculino; padme – el loto de la polaridad femenina; hūṃ – la unión de los dos en una conciencia indiferenciada, y la reintegración entre la vacuidad y la forma, la sabiduría y los medios útiles, nirvana y samsara. (p. 116-117)

La sabiduría y la compasión son inseparables, interactivas, mutuamente determinantes como la luz y el calor. Una religión de meras verdades, pero sin sentimiento, es como un sol frío; y una espiritualidad basada en lo emocional y desligada de la iluminación mental, es un sol oscuro. Y el erotismo es aquella signatura de la verdad a la vista de todos, cual cuño de la existencia de una luminosa bienaventuranza expectante tras el cortinaje del sufrimiento mundano.

Obviamente no todas las escuelas budistas adoptan este criterio, y el theravāda se atiene al ascetismo inicial de los primeros suttas. Pero en las escuelas mahāyāna y tántrica se desarrollaría una visión diferente sobre la unión sexual como núcleo de una experiencia trascendente y de resonancias búdicas. Esto se aprecia por igual en las vidas de algunas figuras históricas altamente vinculadas a la vida romántica a la par que santas (Ambapāli, Visākhā, Kumārajīva, Khemā), o en determinadas leyendas folclóricas sobre bodhisattvas. Pero, sobre todo, en los iconoclastas sūtras protagonizados por personajes como Vimalakīrti, Śrīmālā, Subhūti o Sudhana, quienes procuran suprimir la altivez del célibe respecto al laico casado, y a la vez transmiten perspectivas más liberadoras sobre el amor erótico y – especialmente – la dignidad femenina.

El tantrismo expandido por los Himalaya progresa hacia una visión del acto sexual como puerta a la liberación. Para aquel, la sexualidad es neutral en sí misma, e incluso puede servir como materia prima para una elevación espiritual, al erigirse en plataforma para una experiencia no dual entre los amantes. Mediante historias míticas o cuasi míticas, como las de los gurús Padmasaṃbhava, Tilopa, Nāropa, Milarepa y el galán Drukpa Kunley, la unidad entre samsara y nirvana es explorada mediante la identidad esencial entre placer y dolor, y la repulsión hacia lo erótico es deconstruida como incomprensión de lo incondicionado y vacuo de todos los fenómenos.

Por otra parte, en algunas ramas del budismo se ha desarrollado una concepción sobre el Buda primordial (Ādibuddha), la cual posee matices casi teístas. Así, dicho Buda primigenio (Samantabhadra según la veterana escuela nyingma, aunque en ocasiones es también identificado con Mañjuśrī) indica a la gnosis atemporal y no dualista, superior a todo principio de causalidad. Esa gnosis (innata) subyace sin principio ni fin en las mentes de todos los seres, constituyendo el substrato de samsara o nirvana.

La emanación esotérica del Buda Primordial es Vajrasattva. En una elaboradísima visualización los adeptos al vajrayāna se concentran en esa manifestación búdica y van lavando sus extravíos con los efluvios de Divino néctar que fluyen cual lluvia aromática desde el loto-solio del venerado, sus ropas de eternal disfrute y su entorno de media luna. Recibiendo un lavamiento espiritual desde la cúspide del cráneo hasta las extremidades, el elíxir de compasión y luminosidad va manando y purificando el ser interno de los devotos, activando energéticamente los puntos neurálgicos a nivel de garganta, corazón y ombligo, hasta que cada negatividad es expulsada hacia el reino subterráneo de Yama, señor de la muerte.

No hay palabras humanas para describir las sensaciones asociadas a esta limpieza sobrenatural. Todo es santificado, se torna solar, y en el corazón se asienta el dharmakāya para siempre, cual soberano en su palacio enjoyado, manufacturado de gemas y flores. Desde entonces, samsara y nirvana serán solo signos de una realidad mucho mayor que los propios opuestos. Supra-dialéctica.

En plena purificación el adepto visualiza al bodhisattva en plena actividad amorosa con su consorte. Los ríos de néctar emanan desde el núcleo mismo de la fusión erótica. Todos los opuestos del universo se concilian e integran en ese hierosgamos del Tíbet. Finalmente, disolviéndose en luminiscencia todos los entes espirituales presentes y convirtiéndose el adorador en el propio vajrasattva (que, al ser Samantabhadra, es asimismo la naturaleza búdica de cada ser sintiente), solo persiste la unidad o, más perfectamente, el vacío de autoidentidad. En lo adelante, solo subsistirá el śūnyatā.

Bibliografía

De Jesús, S. T. (1948). Obras completas. Aguilar.

De la Cruz, J. (s.a.). Cántico espiritual (original publicado en 1578). http://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/Cruz,%20San%20Juan%20de%20la%20-%20El%20C%C3%A1ntico%20espiritual.pdf

De la Cruz, J. (2011-2023). Obras completas (original publicado en 1577-1587). https://www.portalcarmelitano.org/articulos/santos-carmelitas/juan-de-la-cruz/92-juan-de-la-cruz-obras-completas.html

Stevens, J. (2014). Lust for Enlightenment. Buddhism and Sex. Shambhala Publications.

Douglas Calvo Gaínza (La Habana, 1970). Investigador cubano, especialista en el fenómeno religioso, quien además ha realizado varios estudios sobre budismo en general y en Cuba en particular, presentados en diversas instancias académicas nacionales e internacionales. Desde el 2020 colabora con Buddhistdoor en Español, mediante artículos y propuestas audiovisuales.